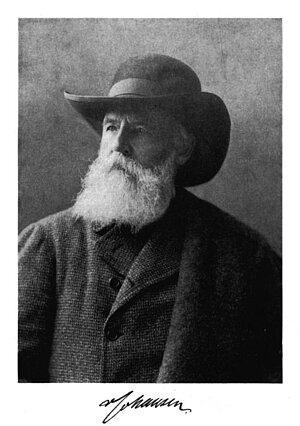

Karl August von Cohausen (1812–1894)

Karl August von Cohausen war ab 1871 als Königlicher Konservator für die preußische Provinz Hessen-Nassau für die Bodendenkmalpflege auf dem Gebiet des ehemaligen Herzogtums Nassau zuständig. Als einer der ersten Bodendenkmalpfleger auf deutschem Gebiet kam ihm damit eine Pionierrolle zu. In seiner Dienstzeit prägte und beeinflusste er durch seine Grabungstätigkeiten, Konservierungsmethoden und durch seine Publikationen die Entwicklung der frühen Archäologie in Deutschland in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts maßgeblich. Seine Forschungen zu eisenzeitlichen Höhenbefestigungen, zum Obergermanisch-Rätischen-Limes oder zu Burgen gelten als Grundlagen unterschiedlicher Disziplinen innerhalb der archäologisch-historischen Wissenschaften. Zusätzlich formulierte er bereits sehr früh den Gedanken eines Wiederaufbaus des römischen Limeskastells Saalburg, den er zu Lebzeiten konsequent verfolgte und durch seine guten Kontakte in das Wilhelminische Kaiserhaus den Weg für die Umsetzung bereitete.

Im Bestand des Archivs der Sammlung Nassauischer Altertümer ist eine Vielzahl an Grabungsdokumentationen und Korrespondenzen aus seinem Nachlass erhalten. Sie geben Einblicke in die Anfänge der frühen Archäologie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und zeigen die weitreichenden Kontakte von Cohausens, die z.T. auch über die deutsche Grenze nach Frankreich reichten. Sein umfangreiches Netzwerk und sein Einfluss spiegeln sich auch in den Tätigkeiten für Vereine und Gremien wider. So bspw. als Vorstandsmitglied im Gesamtvorstand des RGZM in Mainz sowie im Verwaltungsrat des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg.

Im DFG-Projekt „Reassessing the Bones of Wildscheuer, Wildweiberlei and Wildhaus (Re-WILD3)“ werden u.a. die Faunenreste aus den Grabungen Karl August von Cohausens in den Höhlen bei Steeden an der Lahn von 1874 neu untersucht. Mit den Grabungen gelang ihm auf dem Gebiet Deutschlands erstmals der Nachweis für die Gleichzeitigkeit von Mensch und Mammut. Die Ergebnisse dienten dem Bonner Anthropologen Hermann Schaaffhausen als Kernargument seiner Theorie, wonach der Mensch deutlich älter ist, als bislang angenommen. Ein Teilaspekt des Projektes dient der Erschließung und Transkription seiner Grabungsunterlagen sowie der Korrespondenz mit Hermann Schaaffhausen. Der Schriftwechsel gibt Einblicke in eine kontroverse Forschungsdiskussion der damaligen Zeit.

Die Aufarbeitung des Cohausen-Nachlasses zu den altsteinzeitlichen Höhlen bei Steeden soll das Potential der Unterlagen für die archäologische Forschungsgeschichte aufzeigen und den Auftakt zur Erschließung, Digitalisierung und Aufarbeitung des Gesamtkonvolutes geben.